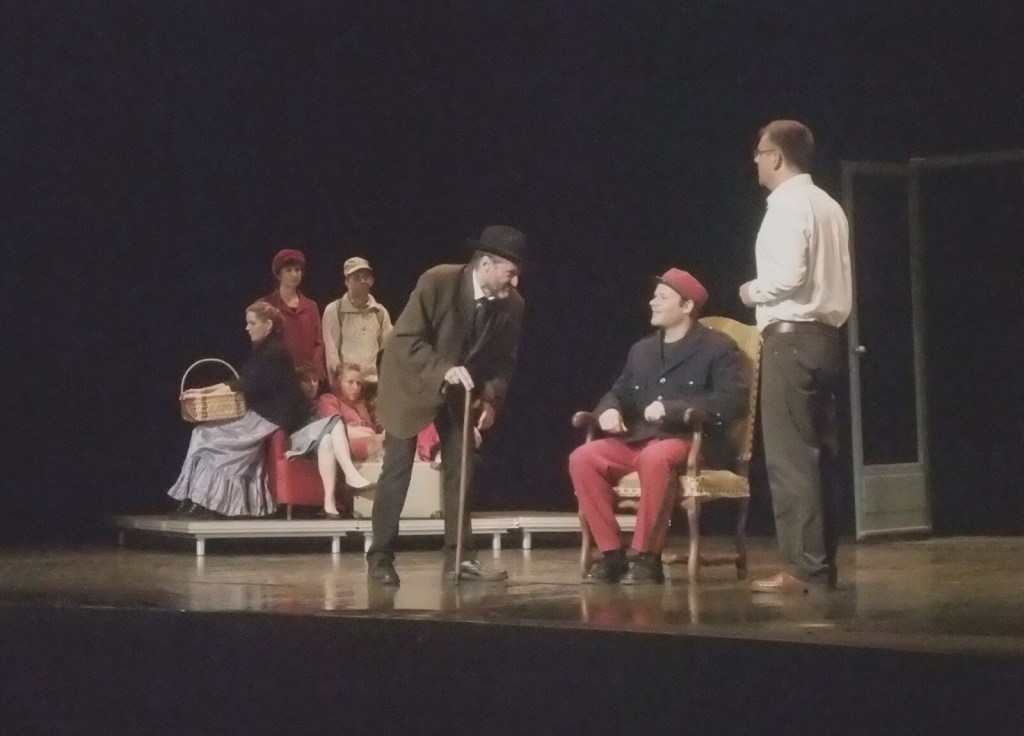

Quand un homme de théâtre disparaît, on a l’impression de garder dans sa mémoire une poignée d’images, si pauvres, si insistantes, qui s’agitent faiblement sous une lumière vieillotte. Quelque chose d’un peu illusoire, d’un peu fantomatique reste en nous, quand nous sortons dans le froid de la nuit, devant le théâtre. Plus tard, quand nous évoquerons ces soirées là, ces mises en scène dont si peu se souviennent, ceux là ne peuvent comprendre, pourquoi ces éclairages brutaux, ces gestes trop affirmés, ces grimages expressionnistes, ces cris de fauve , cette fanfare soudaine, ces roulades, ces serments avec poignards en carton, avec ces fausses campagnes de toile peinte ,et ces lointains bleutés qui ondulent dans un courant d’air, ces faux palais au crépuscule, ces mots qui s’imprègnent de la grandeur de Rome et du sang?…Comment se plier à ce jeu sans suspicion? Mais ce qu’exhale la scène, un soir comme un autre, dans une petite salle , ce que les comédiens essaient de donner de meilleur, à qui confier ça, qui s’éloigne, quand le metteur en scène meurt ? Qui a traversé l’antre obscur d’une scène, au milieu de l’après midi, quand on cloue un portant, ou bien quand surgit le front blanc et gras d’un comédien tandis que dans la régie, on essaie plusieurs bandes son , des eaux qui murmurent, la pétarade de fusils, le chant des galériens, oui, cette salle, cet aquarium dans la pénombre ,quel ravin obscur.

Ce sont les rangs de fauteuils repliés ,la lumière du jour au fond d’un couloir, Cinna en basket qui cherche sa toge, l’habilleuse et son fer à repasser qui trimballe des vieux impers, la jeune comédienne au teint de porcelaine qui feuillette le livret avec un crayon rouge pour marquer ses silences, et l’aspirateur qu’on passe le long des coursives, et le comédien célèbre qui ronchonne ses perfidies en sortant de la loge, habillé en Thésée. Et le projo qui éclaire soudain une mer Baltique en furie ou de la gelée blanche qui scintille soudain sur une cerisaie , et ces épingles à chapeaux qui traînent dans le cendrier de l’assistant. Et ce qui commence et ne finira jamais quand le plateau noir est cerné de hauts murs nus et que le fumoir et le bar sont en travaux .

Le théâtre est fermé tout l’été, scène morte, bureau du directeur fermé avec sa pendulette, ils sont tous partis sur la plage à cent kilomètres.Buvettes, Cinzano, crème solaire. Il y a vingt morceaux de décor brisés qui pourrissent dans la cour, entre les camionnettes, Alors la mémoire circule et volette :je me souviens que tu prenais chaque comédien à part,par l’épaule et tu leur demandes de parler plus doucement « il fauit éviter cette piaillerie qui devient la règle générale… » tu comprends et ne regarde pas trop la salle..tu vas voir un type qui bâille et un autre qui pelote une fille.. », tu apprends un nouvelle inflexion plus liquide pour dire :« Douniacha les chiens n’ont pas dormi de la nuit,ils sentent que les maîtres arrivent, tu comprends ? »

Tu penses bêtement que si aujourd’hui le théâtre reste fermé tout l’été dans cette grande ville c’est que nous sommes au plus profond des esprits malades.

Te souviens tu de ce soir si particulier de juin en Avignon ? Oui ce soir là en particulier , autour du théâtre, à la sortie après cet « Egmont », il y avait les feuillages des platanes ils bruissent, et ce bruit du Rhône qui coule pas loin, en contre bas..ça ne s’invente tout de même pas ;ils sont toujours là, il adoucissent la soirée ,ces feuillages quand la foule sort du hall et se disperse dans les rues voisines pour rejoindre les parkings.

Oui ça ne peut plus être partagé . Ils sont tous partis.J’ai le sentiment qu’il ne faut pas déranger notre mémoire défaillante, savoir que seul, certains soirs, notre cœur a battu d’une certaine façon et que ce n’est pas dicible car le théâtre, chaque soir disparaît et tombe dans l’inconnu quand la salle s’éteint.. Le théâtre nous laisse particulièrement seul, démuni comme une famille partie en exil.

La disparition d’un homme de théâtre qu’on aime, qu’on a aimé, est à sa manière si étrange qu’on voit et revoit mentalement des bribes de ce pays inconnu qu’il a voulu nous montrer, ces corps grimés qui ont traversé les planches de long en large et qui n’existent plus, pour raconter tant d’affaires de ce monde ci sans jamais y arriver complètement. Cette scène déserte, éteinte, et sombre, nous versé ailleurs pour une heure ou deux , un songe endormi, on ne peut s’en détacher, ni s’en dépêtrer tout ce bricolage peinturluré.

Je me souviens de ces minuscules bouts de papier blancs lâchés du haut des cintres pour faire de la neige sur un Campiello de Venise un soir d’hiver. L’absence d’un homme de théâtre, sa disparition soudaine , charnelle, a quelque chose de si déconcertant et ça laisse en nous une blessure comme si une partie de notre existence s’était évanoui avec lui, comme si l’éclairage avait soudain manqué dans notre bureau, comme si cet homme là s’était enroulé dans une partie de notre vie, dans une couverture, avec son fatras de personnages pour mieux rêver d’un ordre ineffable, et nous réchauffer .

J’ai beaucoup fréquenté les théâtres. Maintenant c’est fini. J’ai levé le camp, laissé mon fauteuil à d’autres spectateurs. Je garde au fond de moi un peu incrédule ce qu’il y avait de si entremêlé, disjoint, dans les émotions d’une soirée quand la rampe s’allume.. Ça revient fort ces moments là quand on quitte le hall désert du théâtre, quand on revient à sa voiture, à son bus, à la vie ordinaire, à la carafe de rouge sur une nappe en papier, méditant au fond d’une rue de banlieue , en réfléchissant à ce que le metteur en scène a voulu nous confier avec sa sarabande de fantômes , et qui restera sans réponse.

Désormais quand je pénètre dans le hall d’un théâtre je pense au docteur Astrov dans Tchekhov: » Comme c’est bizarre.. On se connaissait et tout d’un coup on ne sait pas pourquoi.. on ne se verra plus.. »