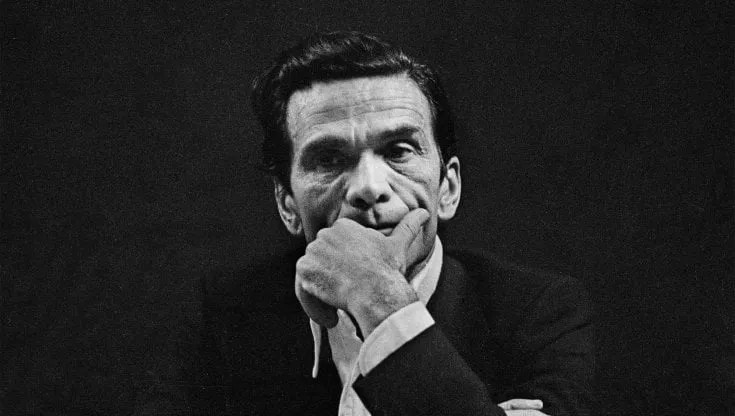

Au cours des années 70 ,8O, 90, quand je restais à Paris en Juillet et Aout à travailler au journal, j’avais pris l’habitude de me rendre au cinéma Saint-André des Arts. On y projetait les films d’Ingmar Bergman. Je préférais nettement les films noirs et blancs, depuis « Ville portuaire »(1948) jusqu’à « La honte » (1968) . J’évitais les films en couleurs, notamment les rouges velours insistants et les rouges sang de « Cris et chuchotements » (1973) avec le corps en agonie d’Harriet Andersson ou bien cette languissante « Sonate d’automne » avec Ingrid Bergman pianiste célèbre qui martyrise sa fille jouée par Liv Ullmann.

Je préférais la période libre, jouisseuse, découvreuse, du jeune cinéaste Bergman avec son béret basque ; période qui va de « Monika »(1953) avec la liberté érotique de la jeune Harriet Andersson en camping sur une île au bord de la Baltique , jusqu’à l’exploration proustienne de « Les fraises sauvages » (1957) et ses deux rêves cauchemars qui sont parmi les plus beaux de toute l’histoire du cinéma

« Mes cauchemars sont toujours noyés, inondés de soleil et je hais les régions méditerranéennes justement pour cette raison. Quand je vois un ciel infini sans nuage, je me dis, tiens c’est peut-être la fin de notre planète. » (Entretien de Bergman avec Stig Björkman)

Chaque année, donc, je revoyais mes films préférés d’abord : « L’Attente des femmes (Kvinnors väntan) sorti en 1952. Ce film fut présenté dans la sélection officielle du Festival de Venise (1953). Aujourd’hui encore c’est un film méconnu et sous-estimé. Comme souvent, Bergman montre les hommes avec leur égoïsme et leurs petitesses, et surtout les femmes avec leur appétit de vivre, leur humour si libre, et leurs rêves inaboutis .

L’intrigue est simple. Cinq femmes (de générations différentes) attendent le retour de leurs maris et une son fiancé. En attendant le bateau le samedi soir , elles se rappellent tour à tour le moment de leur « révélation », le moment où elles ont compris que l’amour n’était pas le conte de fées dont elles avaient rêvé, et que la vie allait être une longue route semée d’embûches. Construction brillante, justesse et profondeur psychologique, humour et sarcasmes des répliques, mais surtout la mise en scène scrute, sonde, explore les comédiennes, les corps féminins. A l’inverse de « Persona » ou du « Silence »,tournés avec le chef-opérateur Sven Nykvist qui serre le cadre sur les visages et les enferme , les cadenasse le chef-opérateur Gunnar Fischer si inventif ouvre sa camera aux émotions que le paysage doit exprimer. Voir « jeux d’été » ci dessous

Dans cette période Gunnar Fisher a le génie de capturer la splendeur de l’été suédois, ses îles,ses routes forestières, ses lumières orageuses changeantes, ses routes noires et droites qui coupent d’immenses forets (« Les fraises sauvages » et sa voiture-cercueil noire et luisante ). Gunnar Fisher ne sépare pas les personnages des paysages, souvent océaniques.

Rochers tortueux et noirs pour les scènes dramatiques(« Voir « le septième sceau ») avec eau hargneuse ou mer plate et lourde comme du mercure-et tumulte inquiétant des vagues (« voir l’accident du plongeur dans « Jeux d’été »).

La camera de Fischer capte avec beaucoup de romantisme et d’inspiration les comédies de mœurs si brillantes et drôles de « Sourires d’une nuit d’été », film mal accueilli à sa sortie en 1955 et qui se révèle pourtant un des plus exquises marivaudages de Bergman. Là où Fischer excelle c’est pour saisir les solitudes près de l’eau, le fourmillement lumineux et radieux d’un sous-bois (« les fraises sauvages ») ou la fournaise d’un plein midi sur un cortège de pénitents en train de se fouetter(« Septième sceau ») ou l’asile nu et inquiétant d’un promontoire rocheux (« Monika ») pour magnifier à rebours l’éclat sensuel et même l’ivresse du corps et l’impudique ,radieuse , juvénile d’Harriet Andersson

Dans « Le septième sceau » il sait jouer des contrastes violents du contre-jour pour scène démoniaque, ou s’attarde sur le noir d’une prunelle, ou le grillage qui met en évidence le masque blanc de cette Mort pour, le temps d’un éclair, faire pressentir l’agonie.

Fischer éclaire d’une intensité lumineuse absolue la reverberation de plâtre de la Mort qui joue aux échecs avec le chevalier Antonius Block .Il arrache de grands morceaux de ténèbres dans la foret « Le visage »(1958) et marque l’hypocrisie des notables dans des contrastes raffinés. Dans cette comédie grinçante et pleine de maléfices vrais et faux les rapports sont tordus entre les comédiens marginaux et la bonne bourgeoisie guindée qui méprise les saltimbanques (Bergman se venge des notables de Malmö où sa troupe de théâtre a travaillé). Fischer sait aussi disposer des lumières furtives qui éclairent la scélératesse et la dissimulation de truands et de brigands dans une auberge dans « Le septième sceau » .

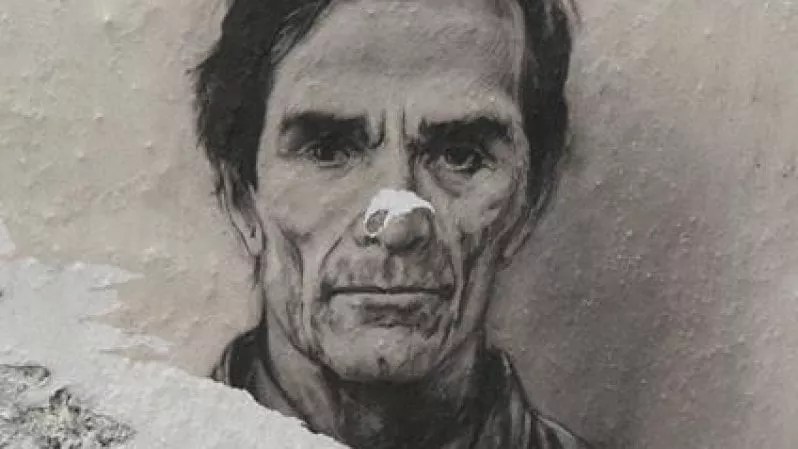

Le sommet du travail de Fischer est à mon sens dans le premier rêve des « Fraises sauvages » quand le professeur Borg, joué par le cinéaste Victor Sjöström fait un rêve fort désagréable au début du film. Il dit en voix off « Le soleil était très fort. Il dessinait des ombres noires et tranchantes. Mais il ne chauffait pas, j’avais un peu froid. J’arrivais devant l’enseigne d’un magasin d’optique : une immense montre indiquant toujours exactement l’heure, mais à mon grand étonnement, je remarquai ce matin-là que les aiguilles de la montre avaient disparu ». Dans les images qui suivent, le vieux docteur est saisi d’angoisse, s’appuie sur un mur, puis voit un homme qui lui tourne le dos, puis se retourne et on découvre que ce passant n’a pas de visage et s’écroule comme s’il n’était fait que de poussière et d’un tas de vêtements. Puis cortège funèbre, corbillard qui brise une roue, cercueil qui tombe, une main sort des planches cassées. Ici, Fischer réussit avec une force inouïe à récréer l’enchaînement et la pulsion onirique qui produit l’angoisse.

Enfin, ce qui m’a toujours plu dans l’association de Bergman et de l’opérateur Fischer c’est que tous deux réussissent à donner aux étés suédois une saveur ineffable ,la joie éphémère de l’instant, un pétulance juvénile, et en même temps une nostalgie de l’enfance. Nous avons l’immobilité muette du midi de l’été, les moments de silence tranquille, de plénitude et aussi l’abime et l’apocalypse que cachent la mer. Fischer a filmé le charme volatile des baignades ensoleillées avant les drames de la maturité.

Quand je me souviens des films de Bergman, c’est d’abord des visages des femmes ,parfois surexposés, parfois dans une pénombre qui surprend un secret ;voir aussi la gaminerie érotique de « sourires d’une nuit d’été » ou le désir charnel à l’état nu du visage et du regard de Harriet Andersson face à la caméra dans un plan fixe assez incroyable dans « Monika » dont Jean-Luc Godard s’est inspiré dans ses premiers films. Fischer et Bergman jouent avec des durées si réussies que les passages de l’ombre, du soleil, des émotions, deviennent des musiques du visage de la femme.

Pourquoi Bergman s’est -il séparé de Gunnar Fischer au profit de Sven Nykvist en 1960 après le tournage de « l’œil du Diable » ?

Bergman confesse et reconnait des années plus tard qu’il était devenu injustement tyrannique avec Fischer. Fischer réplique avec pudeur que Bergman avait trouvé un chef-opérateur qui lui convenait mieux et qu’il était peut-être meilleur. Ce qui est généreux mais faux.

Personnellement les constructions abstraites, géométriques qu’impose Nykvist, son gout des murs nus ,lisses et blancs me font penser qu’il fait entrer l’univers de Bergman dans un genre clinique .Voir « Persona ». Il travaille en gros plans pour la télévision. De plus, ses somptueuses fresques de couleurs riches et rembranesques de « « Fanny et Alexandre » m’ennuient. C’est un pittoresque bigarré et surchargé.

Je préfère le lyrisme si inventif de Fischer.

Bien sûr, Nykvist et Bergman ont expérimenté de nombreuses techniques de lumière, narrative ou symbolique, en particulier dans » Persona. »

Cependant les désordres d’un coup de vent, le passage de nuages plombés ou ardoisés, la profusion des lumières douces qui envahissent l’espace marin ou une réunion familiale heureuse (« Les fraises sauvages »), les ondulations merveilleuses d’un sous-bois, ou la magie surréaliste d’une place déserte dans une ville vide e en plein été restent pour moi des sommets du cinéma bergmanien cette première période.