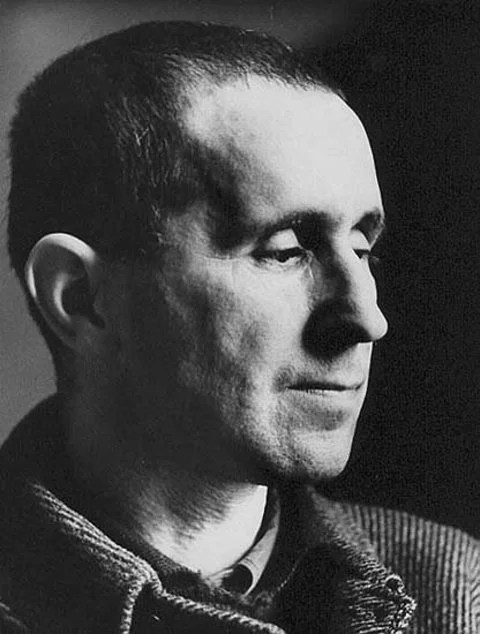

André Hardellet (1911-1974) quelle œuvre rare ! J’en avais déjà parlé une fois sur ce blog, mais j’y reviens avec toujours autant de joie. quelque chose c hez lui se libère: venue de vacances d’été lointaines, scènes revenues (du mot revenant) comme intactes d’une époque toujours un peu arrière-saison, une chanson de village entendue sur la margelle d’un puits ,un préau d’école et ses piliers de bois, un estaminet avec peintures crouteuses, pichets, vieilles photos de groupe à canotiers ou berets, avec des sourires figés , zones ensauvagées d’un port, mare à têtards, perspective de prairies avec alignements de saules, songe d’un bivouac d’une armée mal peinte au fond d’un estaminet ,ouvriers devenus fantômes de plâtre dans une carrière à l’abandon, crinolines sur un champ de course, foret de fûts dans une odeur de cave….

A quoi rattacher ces textes ? Sont-ils des poèmes ? des nouvelles ? des comptines ? Ou de simples flâneries qui associent des rêveries, sur les vieux quartiers de Paris?On le connait surtout par sa chanson « Le bal chez Temporel » mis en musique par Guy Béart. C’est en 1958 qu’il publie son premier roman, » Le seuil du jardin » salué par uje lettre enthousiaste d’André Breton. Il se révèle avec le recueil « Les chasseurs »(1966).Il s’agit de plus de 30 proses .

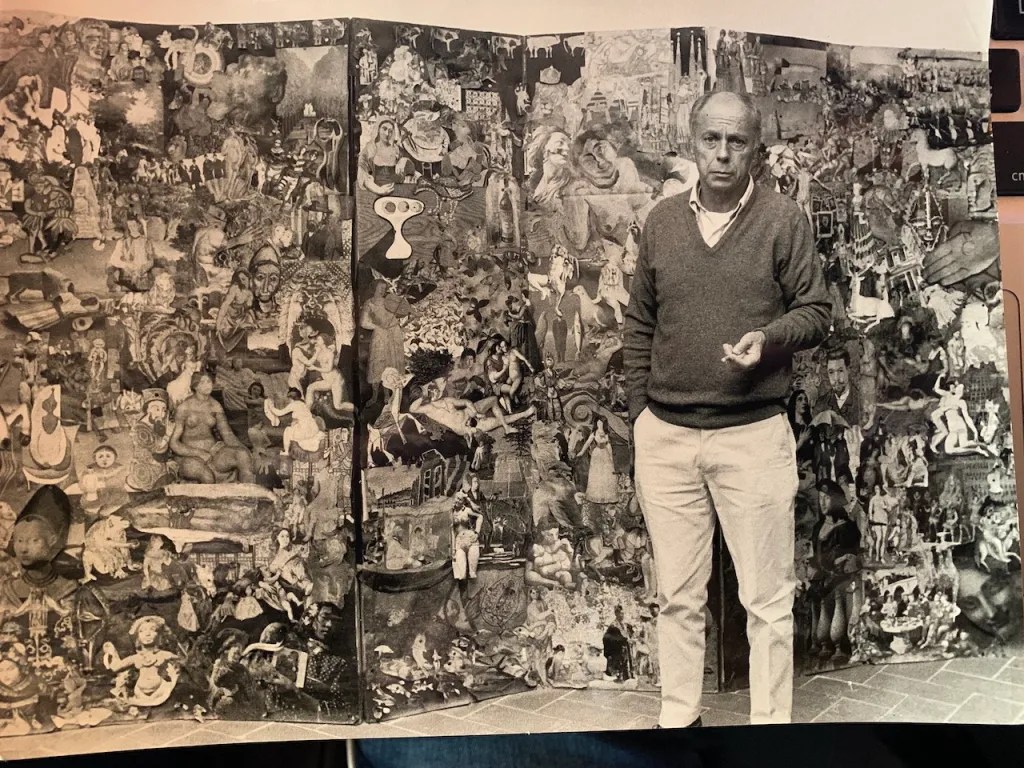

Avec des textes qui vont d’une page à quelques dizaines ,ou d’un paragraphe de cinq lignes à un poème inattendu, Hardellet explore des lieux : rues de paris, quartiers périphériques, routes oubliées, plaines, ou une allée de tilleuls, ou des anciennes carrières de craie.Il traduit alors quelque chose d’insaisissable ; on est alors pénétré par un charme fragile, une évanescence nostalgique, un passé trouble qui vibre comme les reflets d’un tang. Hardellet trouve son imaginaire et ses vibrations dans les murs d’enceinte d’un château, ou sous le préau d’une école , dans une éclaircie de ciel. Il nous transmet par une sorte d’effraction intime dans le secret du lieu, il nous relie à un passé mythique, à un souvenir d’enfance rare , perdu et retrouvé avec quelques mots qui n’ont l’air de rien. .Il faut prendre garde à sa capacité oblique de nous révéler de ce qu’il y a d’insolite, de magnétique, de merveilleux, d’émouvant dans la simple odeur d’un plumier ou d’un taille crayon. Une rue d’iVry délivre autant de hiéroglyphes à déchiffrer que la vallée du Nil. Il propose dans ses flâneries de jeter une lumière calme, douce, pénétrantge, sur une scène de campagne comme une battue de chasseurs par un jour d’automne.

Il fonctionne par glissades, rumeurs de mémoire, dans des tonalités moroses, automnales qui retiennent le charme de la fausse reconnaissance.

Au fond, il nous entraine par un chemin purement onirique dans quelque chose qui possède la douceur d’une conversation entre noctambules qui, au soir d’une fête, un peu éméchés, découvrent une perspective cavalière : elmle mène dans un monde aussi enchanté que la foret de Brocéliande, avec des senteurs terreuses, des clairières , le bougé secret d’un sous-bois. Il y a un appel vers autre chose, de jamais dit.

J’aime son don de clairvoyance pour nous mener de l’Autre Côté, sur un autre Versant ,dans un Ailleurs, une face cachée de ce qui nous est ordinaire. Chaque texte fracture le quotidien. Chaque morceau de texte ouvre une fissure, une anfractuosité sur l’habitude. Il nous tire ou nous pousse vers des réminiscences personnelles perdues par négligence ou par notre curiosité endormie. Ses phrases nous aimantent comme s’il possédait les clés d’un manoir où nous aurions vécu dans une autre vie. Hardellet devine dans les défauts du verre d’une vitre, devant un guignol abandonné, le désastre d’une bataille sortie d’un livre d’histoire aux belles gravures scolaires. Eclats, échappées, voix perdues, tout danse souvent à la lisière d un bois. Phrases vives, mordantes. Magiques.

Parfois il pousse son art assez loin ,non plus vers des chimères, ou des souvenirs d’enfance, mais vers des aventures d’un baroque plus macabre. Son numéro de prestidigitateur introduit soudain l’effroi.

« Les carnes vacillantes atteignent enfin, la Voirie ? où l’odeur de charogne devient intolérable, lame en main, le sacrificateur attend, à l’entrée de son domaine : un abattoir avec des rigoles canalisant l’urine et le sang, des poulies, des tombereaux d’où dépassent ici une tête, là un paturon raidi. Le bourreau et ses valets échangent quelques paroles.

Que peuvent se confier des créatures d’une aube de plus, quelles consignent se transmettent-elles ? Alentour, rien, que des carcasses, de crânes récurés, les rats pullulent, gorgés, insolents, minant les habitations qui baignent dans le purin et la gadoue. »

Enfin, il ouvre largement les portes de l’érotisme ! et quel ressac de souvenirs. Avec « Lourdes lentes », il offre un vrai chef d’œuvre ,publié en 1969 sous le pseudo de Stève Masson. Sur plainte de la Ligue de défense de l’Enfance et de la Famille, la brigade mondaine recherche l’auteur de « Lourdes,lentes.. »Hardellet se déclare l’auteur par une lettre au Quai des Orfèvres. En 1972, après de multiples convocations au commissariat, des poursuites sont engagées pour complicité d’outrages aux bonnes mœurs, avec Régine Deforges qui l’a publié..Il est condamné

pour outrage aux bonnes mœurs et doit payer une amende de 2000francs.La presse unanime s’indigne. Une amnistie est prononcée en septembre 1974.

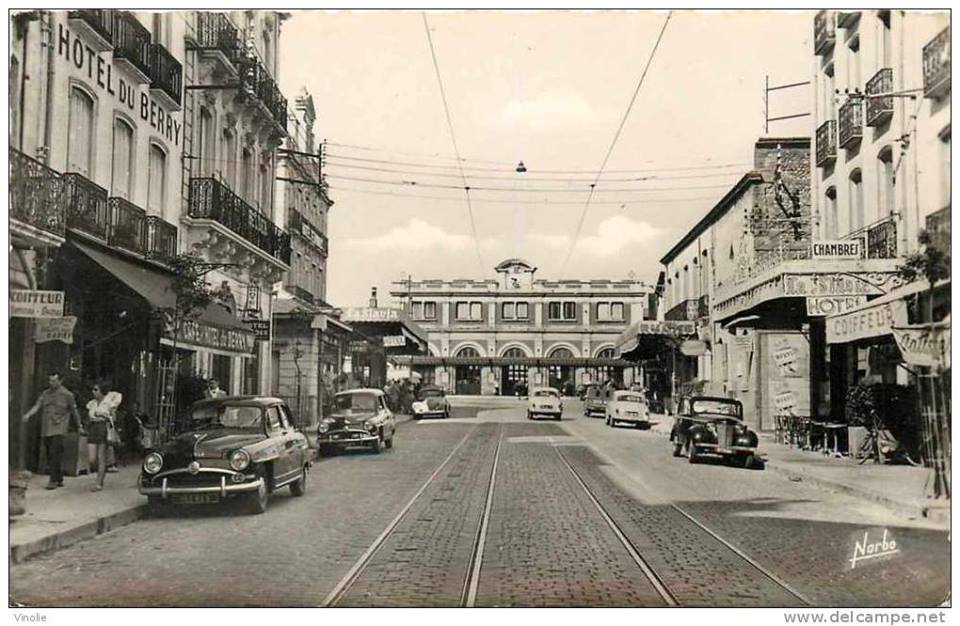

Dans une lettre adressée à Pierre Seghers, Hardellet confiait qu’il s’agissait d’une » belle histoire d’amour en été et de truites pêchées ». Pas faux. L’odeur des journées d’herbes humides, de serrures rouillées, de fourrage, de lourdes bottes dans une litière forment le fond du texte . C’est aussi un récit très subtilement emboité qui célèbre les femmes bien en chair, lourdes et pulpeuses comme les sculptures de Maillol. Germaine est donc l’initiatrice de ce garçon de 12 ans…depuis il ne cesse de décrire un ensevelissement ardent chez un certain type de femme.

« Extrait :

« Blonde, un peu rousse, des taches de son, des lèvres épaisses, un cul comme une trotteuse de Vincennes. Lourde et lente. Certaine, tangible, en paix avec le monde. Plus tard, lorsque je verrai des Maillol, je comprendrai ; d’autres que moi ont dû sentir la même densité de bonheur chez ces filles de pleine terre et de pleine eau . «

Deuxième extrait « Longtemps je me suis couché de bonne heure — le matin. J’avais mes nuits ; je les ai toujours, mais sans comparaison.

Presque chaque soir, vers neuf heures, je prends un bouquin et m’allonge sur mon lit. Souvent, j’abandonne vite ma lecture ; commence alors l’étendue d’immobilité et de silence apparents où je découvre ma totale liberté. Nul guetteur sur les points culminants de la Ville noire et bleue ne se soucie du minuscule espace que j’occupe sous mon toit, rien ne me désigne à sa méfiance. Ils n’ont pas encore de machines à détecter les rêves subversifs, mais ça viendra : faisons-leur, en ce domaine, le plus large crédit. Il me reste, je suppose, quelques bonnes années devant moi pour cet exercice de l’ombre et du secret. »

Un dernier extrait de « les chasseurs » :

« Il m’arrive de pousser jusqu’au port. Quel port? Je n’en sais rien; ON , ou bien le Temps, a effacé les noms que portaient les plaques des quais et des rues, des noms futiles. Aucun lieu du monde n’est autant consacré à l’abscence.la chaleur paralyse la mer. Des bateaux pourrissent à l’ancre, d’autres semblent presque neufs, repeints d’hier.(..) Vous pensez à l’enfer, mais non. Lorsque je me souviens d’avant, cette paix me comble au-delà de tout espoir. Mon seul souci, en traçant ces mots, est de savoir s’ils vous parviendront jamais à travers ces champs de silence et de l’immobilité où les plus indociles apprennent à faire le point. «