Pour mes 18 ans , j’avais demandé une camera car j’avais depuis des années la passion du cinéma. Mes parents m’offrirent une Camex Ercsam pour des films 9mm /5 à perforation centrale. Secrètement j’avais le projet de me préparer au concours de l’Idhec . A l’époque je me trimballais partout avec les deux épais volumes ( très techniques) de Jean Mitry traitant du montage cinéma . C’était ma Bible. J’avais pratiquement appris par cœur la théorie du russe Koulechov qui avait distingué deux sortes de montages ,le montage dit « réflexe », qui suit la logique narrative assez naturelle et proche du romanesque traditionnel et le montage « d’attraction »,plus sophistiqué, plus fascinant, qui délaisse la banale logique narrative pour provoquer une réaction forte du public en rapprochant deux images inattendues qui, si on les accole, font sens, symbole, polémique, ironie ,surréalisme, choc émotif.

J’avais bien sûr été marqué par Eisenstein. Dans son film « La grève » le cinéaste avait utilisé le montage « d’attraction » en alternant un massacre d’ouvriers par la police du tsar et des plans d’animaux égorgés.

J’avais donc filmé mes parents au cours d’un pique-nique sur la plage de Langrune .L’intérêt de cette séquence vint des rafales de vent qui firent s’envoler les feuilles de salade et les serviettes en papier vers les vagues. Je me servis du montage d’attraction en alternant cette scène de pique-nique champêtre avec des plans des lapins qui broutaient des herbes avec leurs petits tremblements marrants du nez .

Le grand choc fut lorsque je vis au ciné-club cet « Homme à la camera » de Dziga Vertov. Je deviendrai « l’homme à la camera normand. « Je demandai à un ami qui possédait un tandem, de sillonner les rues de Caen .Il pédalait, je filmais camera avec au poing. Il fallait arrêter de rouler pour recharger la camera et remonter la clé comme on remonte une pendule.

Je filmais les rues, passants, vitrines, églises, avenues à platanes,les mariages du samedi, la gare routière, les terrains de foot, la Prairie, et puis j’eus une période chantiers, pylônes,réseaux de fils électriques et nuages.et la période locomotives et train,s de marchandisez. Un étudiant de mes amis m’avait prête le projecteur de son père . je m’enchantais dans ma chambre de voir la ville de Caen tourner sur elle même,pivoter comme un disque sur le papier peint de ma chambre , avec les murs, les toits, les fenêtres, et les carrefours qui s’inclinaient avec leurs passants et leurs bus.C’était un genre d’ivresse tranquille que ma sœur ne partageait pas. . Les longs travellings donnaient l’impression que la ville et les visages fuyaient en arrière dans un vaste mouvement de nostalgie. . Ensuite, avec une petite colleuse , sur mon bureau, je mettais bout à bout ces petits films,travail minutieux car il fallait frotter avec une petite râpe en métal pour ôter la surface brillante de la pellicule, passer un petit pinceau enduit de colle sur le fragment de pellicule poncé et ensuite bien appuyer sur les deux morceaux de film le temps que la colle séchât.

Enfin, comme tout bon cinéaste, j’eus une Théorie. Il ne fallait pas réduire le cinéma à du mauvais théâtre, avec des bavardages insipides et des histoires amoureuses bêtasses,toute une salade psychologique écœurante de sentimentalité. Le mauvais théâtre petit-bourgeois filmé ça suffisait.C’était un symptôme de décadence. Il fallait que le cinéma retrouve sa Vraie Voie et que je sois un Pionnier pour ma Génération :il suffisait simplement d’enregistrer et de célébrer la Réalité, toute la Réalité, rien que la réalité Le Néo-Réalisme italien m’ouvrit des portes. A mon goût il y avait encore trop d’intrigues et de sentimentalité. Je m’étais donné un Impératif Phénoménologique et presque Théologique, en tous cas ma Mission. C’était l’époque où je parlais avec des majuscules. Ces films qui bavassaient argent, sentiments,intrigues oubliaient l’Immensité de la Réalité nue.

Je prenais le train pour Bayeux , plaçais la camera dans le dernier wagon. Je filmais par l’ouverture vitrée étroite donnant sur la voie , je filmais la campagne qui fuyait le long des rails ,ces deux lames étincelantes toutes droites qui divisaient le bocage et perçaient le brouillard . Je m’abandonnais à la grisante sensation de glissement : lignes fuyantes, secousses des aiguillages, feuilles sèches qui tourbillonnent au passage du train, reflets de lumière qui vibrent dans le verre, lourds trains de marchandises qu’on croisait, danse des fils du téléphone et des pylônes, grelot insistant des passages à niveau, petites gares de campagne qui rapetissent comme des jouets, et la sonnerie des passages à niveau m’exalta. Le noir soudain au passage d’un tunnel.

Exaltant.

Je piquais une crise quand on me demanda de filmer le mariage d’une cousine à Alençon. Je préférais filmer un cendrier plein, une fourmilière en pleine activité plutôt que des gens endimanchés en train de se bécoter ou de se poivrer devant l’objectif de ma camera. Je méprisais ces films d’amateurs, en vrai pro que j’étais. . La vérité m’oblige à dire que les séances de projections , surtout mes vues répétitives d’un wagon de queue ne soulevèrent pas vraiment l’enthousiasme, surtout auprès des filles. Un constat s’imposait: le public était trop terre à terre, déformé, il fallait former un nouveau public.

Pour bluffer mes amis je fis une tentative de film fantastique.Un soir d’hiver, je fis l’obscurité dans notre pavillon. Je posai à ras de terre la grosse lampe de bureau de mon père, vasque métallique genre Gestapo , et je l’ orientais de manière à former une bande de lumière latérale intense. Ma sœur devait jeter du haut de l’escalier notre chat noir Caton dans cette bande incandescente tandis que le visage de mon meilleur ami, devait surgir un gros plan, les narines charbonneuses et les joues couvertes de farine et la bouche hideusement ouverte . J’eus beau multiplier les prises , les réglages, l’éclairage le résultat fut décevant. Caton resta caché dans le jardin au moins une semaine. Ma sœur m’insulta.

Nous en arrivons maintenant à la partie navrante de l’histoire. Mon père remarqua que mon travail au lycée devenait médiocre. Cet été là mes parents partirent sur la Côte d’Azur. Je restais à tenir une petite boutique de livres soldés prés de l’église Saint-Jean.il n’y avait pas grand-chose à faire alors je me mis à taper un début de roman sur une grosse machine Japy d’un vert armée. Et puis j’ai rencontré une fille qui vendait du matériel de jardin dans la même rue. Elle portait des robes moulantes d’un rose pâle et ses longs bras nus pendaient le long de son corps avec une nonchalance qui m’enthousiasma. Elle faisait tout avec une lenteur qui me fascinait. Quand je voulus la filmer elle refusa, m’embrassa sur la joue et partit dans les Vosges avec un « type qui savait nager » .Depuis je hais les Vosges.

Les années passèrent. Je m’installai à Paris . La camera se couvrit de poussière dans la penderie .Je la ressortis pour un voyage en Grèce. Dans le théâtre antique d’ Epidaure je fus si ému par cette vasque pierreuse et son ouverture sur le ciel bleu parfait que je me mis à filmer sans voir l’inégalité des dalles. Je me tordis la cheville. La Camex Ercsam rebondit sur les gradins et vola en éclats. Je récupérai les débris métalliques un peu comme Antigone récupère les restes de son frère. Je réussis quand même à s faire développer cet ultime film. On y voyait la plaisante familiarité des touristes en robe d’été, et shorts délavés, leurs bavardages rigolards , leurs manières de se filmer en se tenant par les épaules et cela m’apparut comme l’image même de l’indifférence humaine face au drame d’un grand cinéaste dont la carrière s’achève sous le regard des Dieux Grecs.

Sur la route de Corinthe , je me débarrassai des restes de la camera sur une aire de parking, dans une poubelle contenant des boites de bière Heineken des noyaux d’olive, et des mignonnettes d’Ouzo.

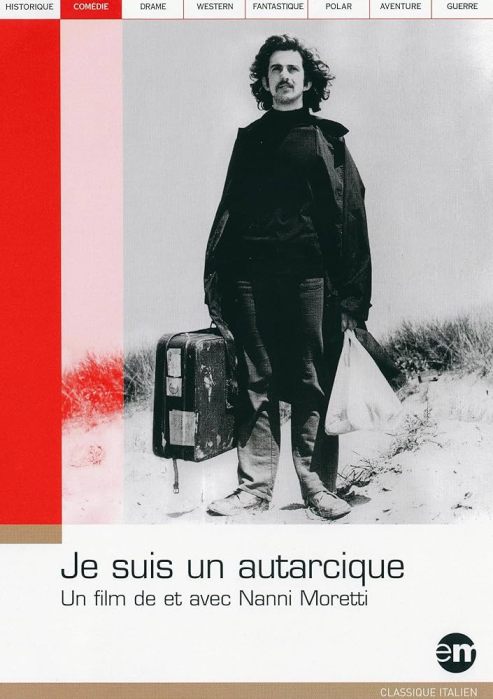

Quand je découvris les premiers films de Nanni Moretti, ceux tournés avec une camera d’amateur, « je suis un autarcique », et « Ecce Bombo » Je fus saisi d’un immense regret, d’une immense désespoir, d’une immense jalousie.