Je revins prendre une dernière fois quelques livres d’ornithologie et un tableau censé représenter des montagnes suisses au couchant. La maison était vendue. . Dans la salle à manger je mâchonnais un vague sandwich assis sur une pile de cartons de déménagement, humant l’odeur de renfermé qui s’était accumulée au fil des mois dans des pièces où les meubles n’avaient jamais été déplacés depuis un demi-siècle. Je revoyais mes parents dîner devant une énorme soupière : deux statues d’île de Pâques gelés dans éternelle demi-saison. Visages fermés, impassibles, dans la lueur d’un lampadaire qui accusait les traits. Ma sœur et moi, résignés à cette cérémonie funèbre nous sentions monter le froid du carrelage en guettant le chemin de lenteur des aiguilles de l’horloge .Parfois le bruit léger d’un écroulement des braises brisait cette soirée muette et navrante.

Mon père buvait son café à petites gorgées qui paraissaient interminables et raclait le sucre fondu avec une petite cuillère avec un écusson de Savoie. Ma mère pliait longtemps sa serviette en pinçant les lèvres.

Le vent d’Autan secouait les persiennes comme il les secoue aujourd’hui . Je tournoie souvent la nuit dans ce monde maladif,muet, absurde ; ma sœur et moi,sommes minuscules, insignifiants et perdus dans ce monde souterrain qui nous menace encore , d’où la palpitation secrète et charnelle du vrai monde ne nous parvenait que par le raffut d’un camion de bois qui passait route de Toulouse.

Nous ressemblions à ces dérisoires bibelots laissés derrière la vitre du buffet. Ces souvenirs calfeutrés poursuivent de leur ronde de nuit et aucune pensée de compassion ou de regret ne remue en toi.

La tristesse de ces années là se réduit à un désordre de papiers, de lettres, de classeurs dans un bureau calfeutré où les heures ressemblaient à une lente hémorragie, ces paperasses,comme des ragots d’après guerre.

Les vieilles questions subsistent sans réponse. C’est comme une visite rituelle dans un cimetière : deux noms gravés sur une dalle, un sarcloir dans du gravier,le ciel bas,les coups de vent, rien ne fait naître une seule image convenable.

Derrière un paravent ,je retrouve la lampe de chevet constituée d’un dragon dont la queue et les écailles de cuivre se ferment par une volute parfaite qui reposent, désormais ,sur un napperon jauni.

En m’enroulant dans un sac de couchage j’écoute les ruisseaux d’eau dans les gouttières au dessus de ma chambre. Puis le clocher égrène les heures dans son tintement sourd et prolongé qui encercle le village, ses toits jusqu’aux les premières pentes de la Montagne Noire. Avant de sombrer dans un demi sommeil, je dépose ton bracelet-montre dans le tiroir d’une table de chevet et là, se trouvent des étuis à lunette, une agrafeuse, des boutons de lanchette en nacre, un thermomètre, des aiguilles à coudre , un paquet de Gauloises aplati et une carte postale noire et blanche. Son glacis fissuré représente une auberge sur le lac de Werden-Essen. Tu reconnais l’ écriture grosse,appuyée, avec des arrondis d’un bleu pâle et le timbre à l’effigie d’Adenauer.

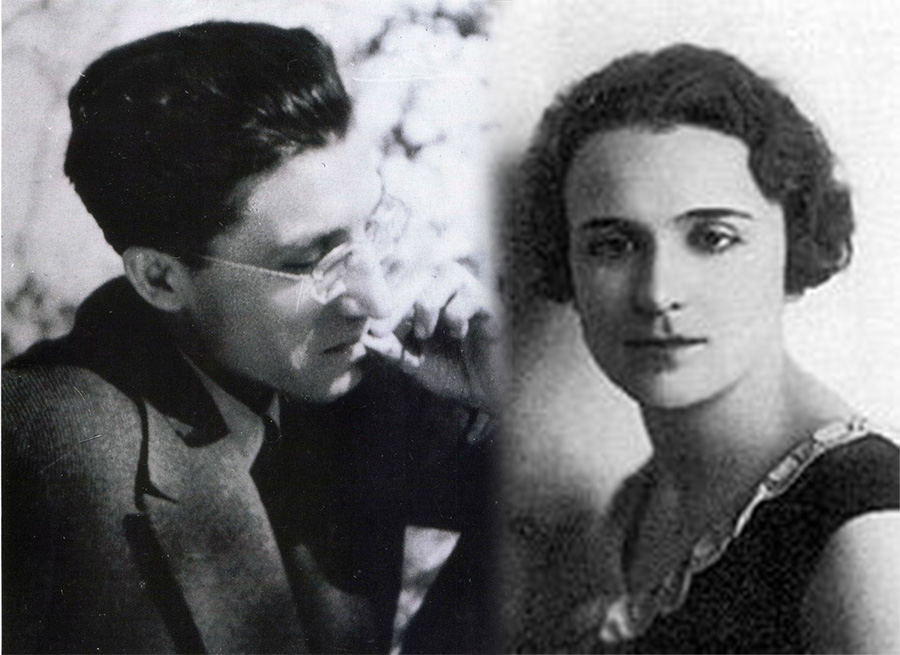

C’est alors que revient te visiter Ingeborg , tendre fantôme . Son ovale parfait, ses cheveux châtains impeccables peignés et coupés nets au niveau du cou.Sa lèvre inférieure, avec un léger rebord pulpeux ,comme une fausse bouderie. Elle porte un cardigan bleu pâle sur une poitrine douce et son sourire , à peine, reste aussi ambigu que celui de Mona Lisa. Son jeune parfum me cherche dans sa verdeur . Je me dis qu’elle arrive en pleine nuit, comme une Ondine, comme si c’était le seul chemin qu’elle ait trouvé pour venir à moi .. Celle que j’avais connu à la Fac de Toulouse ,je la retrouvai un an plus tard au creux d’un hiver sur les bords d’un lac froid ,gris, brumeux, prés d’Essen .Elle t’avait guidé dans un compartiment . Le train grincant longeait des étangs et des fermes rouge brique dans une Belgique brumeuse. Aprés Cologne elle avait gardé une de tes mains dans le creux de sa jupe, puis, sur le quai,en attendant un second train, elle t’ avait arrangé le col de ton imper, ce qui avait amorcé une magie tendre qui t’avait médusé. Vous étiez arrivés un soir de pluie au fond du chemin forestier détrempé qui menait à une auberge mal entretenue .Tu suivais son manteau rouge parmi les fougères et les broussailles . Elle avait essayé plusieurs clés devant la lourde porte de chêne massif puis elle avait trouvé trouvé à tâtons le compteur électrique dans un couloir encombré de rames , de taquets.

-C’est l’ancienne auberge de mes parents.

En tâtonnant, dans un escalier étroit et raide nous avions gagné la chambre basse de plafond qui ressemblait à une mansarde ,ça sentait le plâtre humide . Elle brancha un radiateur électrique dont la plaque rougeoyait. Le haut lit contre le mur était surmonté d’ un édredon énorme. J’ai deviné dans le noir qu’elle ôtait cette jupe rêche et brune que j’aimais. Elle se dévêtit dans la pénombre avec un naturel qui me saisit. Elle approcha sa douceur blanche, le temps devint de l’eau entre ses doigts et je sentis la douce pesée de ses seins .Elle déboutonna ma chemise , me fit chavirer: chute dans les plis moelleux de l’édredon. Les années de trouble, de détresse paralysée, et de honte s’évanouirent en un instant .Quand elle fut au-dessus de moi je devinais son demi sourire , elle creusa son ventre et m’enfouit en elle; les années de détresse fondirent . J’étais délivré.Je découvris l’autre coté scintillant d’un monde comme un gosse découvre pour la première fois une plage immense, lumineuse, éventée, qui rutile de vagues trop vertes.

Un pan noir,obscur, originel était englouti.

Quand je m’éveillai le lendemain matin, Ingeborg dormait sur le ventre, les bras blottis sous un oreiller . La courbe de son épaule nue portait une plénitude charnelle qui me fascinait.

Je sortis sur la terrasse. Le lac et sa grisaille clapotait sous les deux fenêtres de l’auberge semblait garder une menace hivernale. Trois fauteuils de fer rouillé étaient basculés contre le bois d’une barques retournées sur un ponton. Je ressentais la solitude forestière comme un don nouveau, une naissance en moi, devant lequel je restai incrédule. Une curieuse traînée de ciel m’intriguait quand je sentis la présence d’Ingeborg, venue prés de moi, remuant une cuillère dans un grand bol de café.

Dans les jours qui suivirent, il y eut de nombreuses promenades forestières, dans ce jour brumeux du creux de l’hiver. Elle avait l’ ironie tendre. Nous allions chercher des œufs et du lait à une ferme voisine. Ingeborg se révélait maternelle , juvénile, légère, avec des moments de silence suspendus qui portaient des fugaces sentiments de gravité qui m’alertaient, mais tout soudain virait à la tendresse la plus pure. .Un soir, quand la lumière dorée se posait sur les troncs des arbres devant l’eau , ce fut comme si de vieilles années disparues revenaient. Pour me sortir de ma: morosité elle me lança une boule de papier en pleine tête. Il y avait dessus son écriture. Mais elle refusa que je l’ouvre, et la reprit d’un geste leste pour la faire disparaître dans une poche de son manteau rouge.

Nous contemplions souvent une lourde villa brune nichée sur l’autre rive, avec de volets clos . Elle appartenait à la famille Krupp Elle restait pour moi énigmatique et cernée d’une légende maléfique mêlée au nazisme. La paix silencieuse de la foret et une manière d’être désorienté dans le sous-bois renforçait notre intimité . Nous revenions ensuite fumer et boire, assis sur le ponton, les jambes pendant au-dessus des vaguelettes. La fraîcheur tombait. Je vivais un conte.

Être effleuré par elle, retrouver son sourire entre deux portes,produisait un tel enchantement que je me dis à l’époque qu’elle était en train de transformer mon caractère et ma nature pour me rendre enfin bon, totalement bon.

Un matin, alors qu’elle brossait ses ongles dans une eau savonneuse , dans l’ étroit cabinet de toilettes, Ingeborg me dit, sans me regarder.

« Je me marie dans un mois. »

Il n’y eut pas un mot d’échangé de la journée.