Extinction des feux . Mon copain Frédéric compte les croûtes de son psoriasis sur son coude , puis il colle du sparadrap sur ses orteils écorchés . Ras le bol du sport dit-il. Il juge mes poèmes « bien moyen », ce qui est pire que tout. Je l’admire. Avec ses grands mains et ses poils roux il joue Liszt merveilleusement dans la salle de musique qui a un plafond bas et un air surchauffé poussiéreux. Un buste de Mozart placé sur un harmonium ressemble à du saindoux sculpté . Frédéric a le droit de jouer le jeudi par dérogation exceptionnelle du proviseur et je me demande par quel marché et tractation sournoise ses parents ont obtenu ce privilège.

Le pion regarde sa montre et répète : extinction des feux ! Ténèbres. Chuchotements d’un lit à l’autre, soupirs, toux rauques, crépitement doux de la pluie, des pommes roulent sur le parquet, rigolades étouffées, lampes de poches sous les draps, balises dans l’obscurité. Luttes enfantines qui s’apaisent, quelqu’un cherche son sexe entre les draps, puis rien. Je pense au garage où mon père travaille. Une Buick parmi des Aronde et des 4CV. Puis le silence de la nuit commence. La pluie forme un étang sur le terrain de volley. Flaques d’eau frissonnantes dans la cour N° 2.Silence des sommeils alignés, à peine quelques soupirs, l’averse crépite faiblement dehors. Je pense à cet infini vert et salé de la mer qui n’exprime rien et nourrit mon imagination. Je pense à Anne, la fille si pâle du receveur des impôts. Elle est la première à venir vers moi chaque matin , sous le porche, apportant cet air vif et libre de la ville ; sa présence et son approche me donnent espoir qu’il y a une vraie indulgence chez les fille. Sa manière de m’abandonner une main nonchalante ,légèrement moite, ressemble à un aveu de tendresse. Anne, le visage blanc neigeux , assez enfoui dans ses cheveux a remonté aristocratiquement son grand col de manteau chiné et me laisse sa main molle et tiède avec une insistance qui me trouble. C’est comme un rêve intense et furtif .

Je revois mes parents qui chuchotent la nuit dans la 404 .La merveilleuse douceur à l’intérieur de la voiture, l’air chaud sur les chevilles, le faisceau pâle des phares qui fait surgir la route de Cabourg comme une allée blanche, la luminescence verdâtre du tableau de bord , le profil de ma sœur qui somnole et les ombres énormes des parents sur la banquette avant. Mon père se penche vers ma mère et chuchote longuement , ils sont comme deux fantômes qui complotent tandis que la route dévoile la ligne écumeuse d’un bord de plage. Dans le doux battement des essuie- glace , la 404 suit la route de Cabourg vers Houlgate, et dans les vitres viennent parfois trembler des silhouettes massives des villas à clochetons. L a chevelure de ma mère reste longtemps penchée vers le col de pardessus de mon père. Ils parlent à voix basse de manière à ce qu’on ne puisse pas comprendre. Méfiance. Un couple scellé dans ses histoires s’isole et ne saurai rien de leur intimité , même après leur mort. Ils s’abandonnent à leurs secrets et nous en privent.

La route côtoie la ligne de chemin de fer , la mer apparaît sous une grande clarté lunaire. Je me demande s’il est vrai que les parents , tous les parents complotent contre leurs enfants . Frédéric qui vit dans une famille décontractée, marrante, bordélique, m’assure que non, j’ai du mal à le croire. Quand mon père glisse une de ses mains dans le cou de ma mère, je suis persuadé que le complot a bien eu lieu devant moi, chaud, moite, dégoûtant. Heureuse sœur qui somnole et ignore tout de cette conspiration. L’entente entre mes parents contre nous deux subsistera en moi ,blessure ouverte, jusqu’à l’âge adulte. L’aiguille du compteur penche et oscille vers la gauche, tandis que la route rétrécit et que des bois touffus nous enfoncent dans une voûte de feuillage.

Les émotions de la journée clignotent de plus en plus faiblement .Les enfants dorment déjà, c’est l ‘heure de l’évasion. Tu rejettes le drap et la couverture et dans une belle torsion , tu grimpes sur le montant du lit, puis sur le radiateur, puis sur l’armoire métallique, tu atteins le plafond d’un blanc laiteux et tes doigts trouvent la trappe. Tu soulèves avec précaution ce carré de bois étonnement léger (isorel?) et par une traction qui te semble acrobatique tu accèdes à ces innombrables poutres qui jalonnent ce tunnel de ténèbres. Jacques et Frédéric te rejoignent. La charpente du dortoir nous engloutit dans un long espace sombre qui sent la poussière le vieux bois. . On se croirait dans l’entrepont d’un navire. Le vent et ses rafales apportent une note orageuse romantique à cet endroit. J’ai l ‘impression que tout le poids du ciel pèse sur la charpente qui craque . C’est la grotte prodigieuse, l’antre sacré de notre Club. Les Chiche Capon de Pierre Véry ne sont pas loin.

Nous nous réunissons et nous fumons sous cet enchevêtrement de poutres . Le danger vient quand on marche avec précaution : cette fine couche de lattes de bois et de plâtre qui forme le plafond est fragile. Il suffit d’un poser le pied dessus pour sentir la fragilité de ce réseau de fines baguettes saisies dans ce plâtre.

Nous avons frôle le drame un jeudi soir quand le pied gauche de Frédéric s’était appuyé sur le lattis au risque de crever le plafond et de réveiller le dortoir.

Quand nous braquons nos lampes de poche sur » l’ îlot de camping » apparaît ,splendide dans l’obscurité. Le refuge est fait de deux couvertures kaki mal clouées sur une solive . Un jeu de fléchettes et sa cible de liège tricolore sont suspendues plus loin. Deux cartons à dessins forment notre table de jeu. De notre dernière rencontre il subsiste des épluchures de noix, des cendriers Byrrh pleins de mégots, un carnet avec nos gains, des morceaux de bougies, trois bouteilles de Muscadet dont deux vides, des verres Pyrex (fauchés dans les cuisines) un pot de rillettes, des lunettes Ray-bahn genre pilotes de ligne . La merveille des merveilles trône au milieu : un poste à transistors Philips, avec son clavier à touches.Il est couleur vert amande , cadran beige. Le tissu argenté de son haut parleur est orné d’un écusson rouge émail. Quand on l’allume, ça apporte des bouffées de crachotements, des sifflements, un crépitement de parasites. Frédéric manipule l’aiguille de son cadran carré. vivons alors des heures intenses dans cette clandestinité.

On revit chaque nuit des heures magiques dans notre refuge planté au milieu des poutres que l’obscurité agrandit. Nous sommes définitivement à l’abri des pluies qui tambourinent et des adultes qui se croient tout permis dans la journée. On apporte des camemberts, des paquets de Gitanes , souvent aussi une pochette d’Amsterdamer pour l’unique pipe recouirb ée façon Sherlock Holmes. Ce tabac nous fait baigner dans une fumée qui sent le miel et les grands ports. On garde d un tube de lait condensé et deux jeux de cartes dans une boite de pastilles Vichy piquetée de rouille. On commente les évènements marquants de la journée , les voix aiguës d’une dispute dans la salle des profs , les grotesques réprimandes du « surgé » contre un sixième complètement paumé qui a souillé sa culotte. On revient souvent sur le scandale des sardines imbouffables de de la semaine dernière et la distribution de cacahuètes en guise de dessert,comme si nous étions des singes. Frédéric remet son Lénine sur le tapis, et le marxisme qui va tous nous sauver. Et Jacques lui fait remarquer que, fils d’un négociant en « vins et spiritueux » possédant un long magasin rutilant de la rue de la République une camionnette de livraison, un manoir pas loin de la route de Paris, avec un court de tennis, il serait privé d’héritage sous un tel régime. Jacques s’empare alors du poste à transistors , l’allume et faut pivoter la longue aiguille du cadran : au milieu d’un concert de parasites et de voix étrangères lointaines surgit soudain le son pur, clair, stratosphérique , d’un violon.Une mélodie vibre vers les aigus. Ce fil d’or dans le silence nous ébahit.

-Concerto en ré majeur de Beethoven,dit sobrement Frédéric .

Nous restons saisis d’admiration devant cette érudition. L’éther et la vaste nuit nous apportent , intacts, l’humanité chaleureuse de Beethoven. La musique nous recolle à la vraie vie. Ce violon qui s’envole vers un aigu limpide nous délivre de notre existence entravée, grise ,terne et répétitive de pensionnaire . Ce cadran Philips mal éclairé nous confie le message Sacré de l’Art. La musique cette nuit là me transporte vers l’univers élégant d’une salle de concert à l’ancienne, avec baignoires à moulures, nymphes au plafond, orchestre uni dans la solennité des smokings , invités à jabots, diplomates à rouflaquettes , têtes couronnées, princesses décolletées , cuivres rutilants et belles violonistes aux bras souples. Une salle obscure en train de communier.

-Les meilleurs chefs orchestre sont russes ! assène Frédéric. Et le meilleur violoniste au monde est David Oïstrakh !..Écoutez ce phrasé.

On écoute. Je sais où Frédéric va nous entraîner, nous expliquer une fois de plus la suprématie du monde communiste.

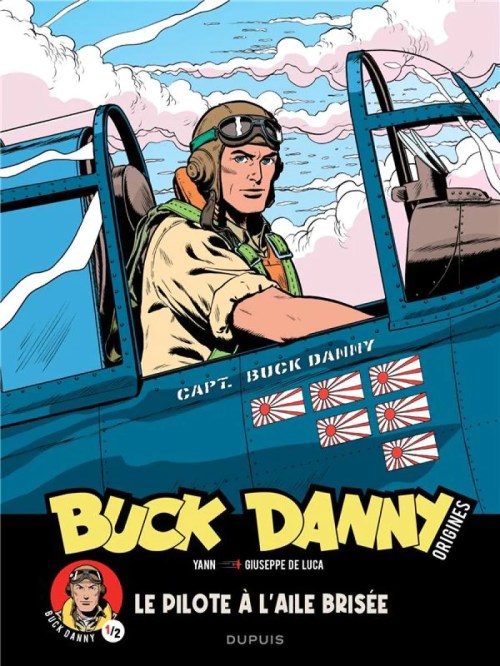

Autre sujet de fierté de notre club : la pile des albums Buck Danny. Ils sont soigneusement rangés par numéro. On est tous fanatiques de ces récits de guerre : voix grésillantes des aviateurs américains dans le ciel de Corée, ils crient dans leurs cockpit,« Attention Tuckson !!! Mig à 10 heures !!!!. » . Jacques préfère la bataille d’Angleterre avec Spitfire à cocardes, Focke Wulf à croix gammées sur le fuselage , et les longues traînées blanches gazeuses laissées par les bombardiers en haute altitude qui filent vers Londres. Notre groupe nage dans la mythologie des combats aériens. Nos villes détruites normandes y sont pour quelque chose. Pistes de décollage et herbe rase, baraquements et manche à air, gants fourrés , coups de palonnier, l’aile et sa cocarde qui bascule et pique vers les flots gris de la Manche un minuscule cargo en bas. Le père de Jacques est le héros , son fils a humé son courage dans la penderie, dans le tissu sombre et rêche et les insignes dorés du blouson accroché au cintre .Nos père resteront à jamais des « rampants ». Sur une photo découpée dans un journal Jacques l nous a montré un grand type maigre et blond, qui trimballe un harnais ou un gilet se sauvetage sur l’épaule. Il pose sur une piste de ciment clair. Son père, vraiment aviaterurt ? Nous en avons douté quand on a vu son vrai père, grassouillet, boudiné dans un costume Belle jardinière une cravate ficelle, et une chemise à col de nylon jauni , c’était quelqu’un de courtaud qui devait porter des bretelles et être frileux. Et puis, ces yeux pleins de bonté ,quand il nous serra la main, ça ne collait pas avec l’image que nous avions du héros de la bataille d’Angleterre.

Nos conversations ne portaient jais sur notre avenir, on s’en foutait. On souhaitait simplement l’arrêt de la guerre d’Algérie avant notre incorporation. Nous retions étions immergés dans le passé, nos familles habitant au milieu des ruines. Déjeuners interminables du dimanche en famille pour raconter l’Occupation et les bombardements du Débarquement tout en sirotant des ballons de Calvados. Le sang et la poussière de la rue Saint-jean traversaient encore la salle à manger.

-Ma grand-mère , dit Frédéric , a traversé deux étages le 7 juillet, au moment où elle prenait un cachet d’aspirine.

Nos parents entendaient encore les sirènes et le bruit de frelons des bimoteurs dans les nuages.

-Quand je pense que ce collège c’ était un ancien couvent.

-Dans le couloir qui mène aux caves, dit Jacques il y a des phrases en allemand.

-Ouais, elles sont comme écrites au charbon de bois.

– En lettres gothiques, dis-je.

Jacques tire sur sa bouffarde et regarde la fumée qui s’élève en un rond parfait qui erre sous la charpente .On entend le grésillement infime du tabac qui se consume.

-Il est deux heures vingt,dit Frédéric.

-Faut redescendre.

On dégringole avec précaution, par la trappe après avoir vérifié que les mégots soient bien éteints.