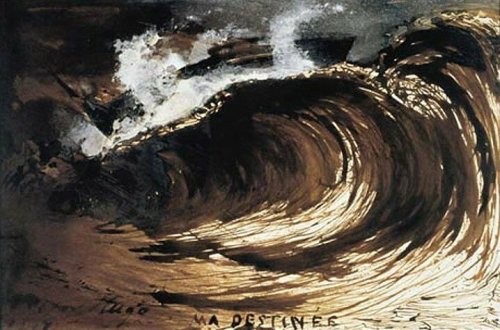

Difficile de parler de « Sous le volcan «.C’est un roman exceptionnel qui divise les lecteurs en enthousiastes ou en détracteurs. Pas de milieu. On l’ouvre, on est séduit par une moiteur, quelque chose d’étouffant, d’ exotique, de prenant, et on ne sait pas d’où ça vient. On est en même temps déconcerté, car le premier chapitre ne s’explique vraiment qu’avec la lecture du dernier chapitre.. Oui, le livre irrite et déconcerte à la première lecture .Un flux verbal qui charrie un baroquisme des images et des personnages comme vus travers du verre cathédrale ou des miroirs déformants, un jeu mental entrecoupé de petites scènes de bar, scènes de fêtes, dialogues comme suspendus entre le silence ou le ressassement d’un passé effondré par la bouche pâteuse d’un type au fond d’un bar, dialogues dans un jardin biblique , longs marmonnements intérieurs d’un type en pleine dérive alcoolique, fièvres dans un soir de chaleur, couple en délicat replâtrage sentimental sous un volcan. Un paysage déroutant, un jardin trop exubérant, des silhouettes de péons en blanc, des sentiers orageux, bestioles rampantes, imminence orageuse annonçant catastrophe, corrida burlesque , et surtout un type éméché qui marmonne quoi: des regrets? des remords? des espérances improbables? une quête mystique? une prière qui sauverait tout?

Le lecteur naïf doit se dépendre d’une lecture facile, évidente. Il faut accepter un temps d’accommodement, comme on lit Musil , Joyce ou Proust. On est d’abord déconcerté par une déconstruction de la chronologie (tout à fait voulue par l’auteur) dans cette unique journée coupée en 12 chapitres, ainsi qu’une modulation de la prose vraiment particulière , hérissées de références, qui fixe des vertiges et des délires, presque une musique atonale qui remue dans cette prose ductile, ce que rend admirablement bien la traduction de Jacques Charras.

La prose se surcharge d’ allusions mythologiques, littéraires, philosophiques, cabalistiques, Des allégories et des scènes renvoient à la Bible, à Dante, à des prières, à des chansons, à des épisodes autobiographiques :le bombardement de Saint-Malo ,la rencontre édénique avec Yvonne, ou un épisode tragique en Extrême Orient à bord d’un cargo. Parfois des personnages sortis dont ne sait où voltigent et disparaissent. Reviennent des images obsédantes du paysage de Cuernavaca. Les premiers lecteurs professionnels du roman, chez l’éditeur Jonathan Cape ont été ,eux aussi, déconcertés devant de livre vertigineux. Malcolm Lowry a minutieusement répondu à leurs observations et à leurs perplexité dans une longue lettre . En résumé sommairement : 1) Malcolm Lowry plaide pour une structure baroque qui s’appuie sur des flash back.2) Le flou des personnages? « je n’ai pas cherché à créer des personnages au sens traditionnel du terme. »3) La couleur locale n’est pas voulue comme une vision touristique mais se fonde sur une exigence et un sentiment de la Nature très spécifique. 4) la dépression nerveuse à laquelle succombe Geoffrey Firmin ? l’auteur en utilise toutes les possibilités poétiques qu’offre la « fantasmagorie mescalienne ».

Il faut savoir que le roman fut écrit , réécrit, repris, le personnage d’Yvonne changea de statut. Inlassablement Lowry s’y consacra pendant dix ans, entre 1936 et 1946 (au moins quatre versions du manuscrit dans son intégralité verront le jour!) Enfin le roman fut sauvé in extremis d’un incendie qui avait ravagé le bungalow où Malcolm Lowry s’était réfugié avec sa compagne. Le texte fut refusé par plusieurs éditeurs, et la critique fut mitigée à la sortie , à l’exception de quelques enthousiastes dont Anthony Burgess, l’auteur d’Orange mécanique . Puis vinrent les traductions et les enthousiasmes se multiplièrent. En France ces « happy few » furent entraînés par Maurice Nadeau et Max-Pol Fouchet. . Aujourd’hui, » Sous du volcan » est unanimement considéré comme un des cinq meilleurs romans publiés au XXème siècle.

Pour bien comprendre l’objectif de Lowry il faudrait citer les 15 pages serrées de justifications de Malcolm Lowry écrites de Cuernavaca, le 2 janvier 1946 à l’éditeur Jonathan Cape. On découvre alors que le roman est concerté, voulu, construit dans un effort continu et très conscient pour atteindre une vérité intérieure.il se fonde sur une sincérité absolue, une recherche morale avec des moyens littéraires amples et raffinés. Comme chez Proust, l’ œuvre devient alors un un acte de connaissance et une expérience sur la myriade d’instants sensoriels qui nous compose à chaque instant .Cette lettre de est reproduite, avec d’autres documents dans la belle édition de la Pochothèque « Romans, nouvelles et poèmes, présentation, notes , avec d’excellentes traductions dont celle, si exemplaire de Jacques Darras.

il faut au moins une seconde et une troisième lecture pour comprendre et aimer cette œuvre aussi révolutionnaire que celle d’un Joyce. Le Consul a quelques heures pour retenir et reconquérir Yvonne . « Aussi quand tu partis, Yvonne, j’allai à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirai-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d’une banquette de troisième classe, l’enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille, ou comment, m’en allant dans ma chambre en l’hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d’égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l’éblouissement de la rue, et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo ?« *

Au départ, une intrigue simple.

Au-dessous du volcan nous fait suivre la déambulation chaotique d’un Consul Geoffrey Firmin, démis des fonctions diplomatiques qu’il exerçait à Quauhnahua. C’est le jour des morts(fête ambivalente au Mexique, qui fête autant la séparation d’avec les défunts que la renaissance, dans un carnaval baroque) que revient sa femme, Yvonne, un an après leur séparation. A ce si difficile moment de retrouvailles avec la femme éperdument aimée et perdue, s’inscrit le départ probablement définitif de son frère, Hugh. Les trois personnages tentent – en vain – d’empêcher la rupture amoureuse et le naufrage définitif du Consul Firmin dans l’ivrognerie. Mais ceci se passe en 12 chapitres qui sont autant de stations d’un chemin de croix vers la mort et la solitude définitive. Et tout se passe de cantina en cantina, dans les brumes de l’alcool. le roman est donc sans cesse en balance entre remémorations d’instants de bonheur entre Yvonne et Firmin et analyses de l’échec, oscillation entre présent et passé, maturité et gamineries, débâcle et effort de reconstruction, souvenirs lumineux et présent torturant , ou parfois l’inverse, tandis que des images de la ville se superposent sans cesse: c’est une affiche de cinéma « Los manos de Orlac » ,les portes battantes d’une pulqueria, un jardin saturé de chaleur et d’insectes , et un voyage épuisant dans un autocar ferraillant sur une route dangereuse.

Il y a aussi des remémorations particulièrement douloureuses de Geoffroy Firmin.Il a a laissé enfourner des prisonniers allemands dans la chaudière du bateau. Sa conscience ,(marquée par le catholicisme? l’anglicanisme? )refuse de l’absoudre.c Souvent pendant la lecture, ,vous vient l’idée que ce roman repose sur le thème de l’expiation. Est-ce que la fuite et le retour d’ Yvonne, n’en est pas la métaphore?

Les alcooliques des » cantina » qui cuvent , accoudés au bar, sont à la fois des trognes sorties d’un tableau de Breughel et des morts nageant dans l’Hadès. Des souvenirs d’autrefois se mélangent et des fantômes d’un temps futur inquiétant. Ils m’apparaissent parfois comme les figurants d’un film baroque, saturés de noirs et gris , sortis d’un mélo tel que les studios de cinéma du Mexique en ont produit dans l’immédiat après-guerre. Il y a parfois, des épisodes burlesques, comme celui où le Consul, ,au cours d’une corrida, quitte les gradins pour sauter dans l’arène et rejoindre le taureau.

Il y a ceux qui considèrent en France que c’est un des plus grands romans de tous les temps, de Maurice Blanchot à Maurice Nadeau, de Gilles Deleuze à Olivier Rolin. Excusez du peu.. ..Il y a également ceux qui avouent sur les sites littéraires leur extrême difficulté à plonger dans ce fleuve verbal .Mais il y a des passages bouleversants. Exemple: »A présent le Consul faisait de cette Vierge-ci l’autre qui avait exaucé sa prière et, comme ils se tenaient en silence devant elle, il pria encore : « Rien n’est changé et malgré la miséricorde de Dieu je suis toujours seul. Bien que ma souffrance semble n’avoir aucun sens je suis toujours dans l’angoisse. Il n’y a pas d’explication à ma vie. » En effet il n’y en avait pas, et ce n’était pas là non plus ce qu’il avait voulu exprimer. « Je vous en prie, accordez à Yvonne son rêve – rêve ? – d’une vie nouvelle avec moi – je vous en prie laissez-moi croire que tout cela n’est pas une abominable duperie de moi-même », essaya-t-il… « Je vous en prie, laissez-moi la rendre heureuse, délivrez-moi de cette effrayante tyrannie de moi. Je suis tombé bas. Faites-moi tomber encore plus bas, que je puisse connaître la vérité. Apprennez-moi à aimer de nouveau, à aimer la vie. » Ça ne marchait pas non plus… « Où est l’amour ? Faites-moi vraiment souffrir. Rendez-moi ma pureté, la connaissance des Mystères, que j’ai trahis et perdus. Faites-moi vraiment solitaire, que je puisse honnêtement prier. Laissez-nous être heureux encore quelque part, pourvu que ce soit ensemble, pourvu que ce soit hors de ce monde terrible. Détruisez le monde ! » cria-t-il dans son coeur. Le regard de la Vierge était baissé comme pour bénir, mais peut-être n’avait-elle pas entendu. »

Second extrait. Le Consul Geoffroy Firmin flâne dans son jardin.

« Quelque fût le chaos, voilà qui prêtait un charme de plus. Il aimait l’exubérance sans retouche de la proche végétation. Tandis que plus loin, les plataniers superbes, à la floraison si obscène et si péremptoire, les splendides jasmins de Virginie ainsi que les poiriers, braves et têtus, les papayers plantés autour de la piscine et, au-delà, le bungalow lui-même, blanc et bas couvert de bougainvillées, avec sa longue galerie semblable à un pont de navire, formaient positivement une petite vision d’ordre, vision qui, toutefois se fondit sans plus de logique, à l’instant où il se détournait par hasard, en une étrange vue subaquatique des plaines et des volcans avec énorme soleil indigo à flamboiement innombrables au sud-sud-est. Ou était nord-nord-ouest ? Il nota le tout sans chagrin dans une certaine extase même, allumant une cigarette, une Ailas(mais répétant tout haut mécaniquement le mot « Ailas ») puis la suée de l’alcool lui coulant aux sourcils comme de l’eau, il se mit à descendre vers la clôture séparant de sa propriété le nouveau petit jardin public qui la tronquait. »Traduction de Clarisse Francillon;

Troisième extrait:

« Aussi quand tu partis, Yvonne, j’allai à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirai-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d’une banquette de troisième classe, l’enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille, ou comment, m’en allant dans ma chambre en l’hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d’égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l’éblouissement de la rue, et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo ?«

Traduction de Jacques Darras