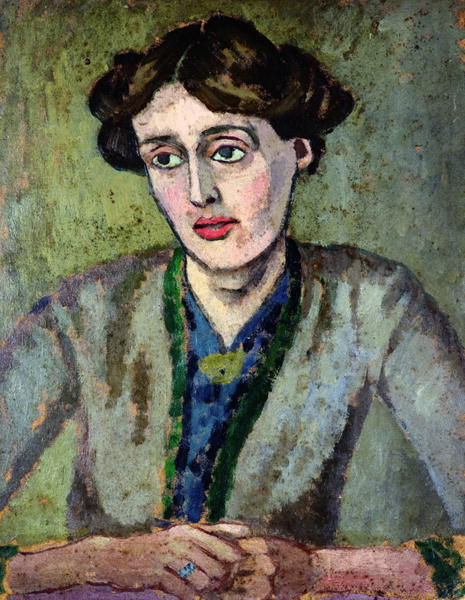

Publié par les soins de Léonard Woolf ,son mari, en 1953, soit 12 ans, après le suicide de Virginia , ce « Journal d’un écrivain »,malgré ses coupes, est un document capital.

Je l’ai lu en 10/18 dans une traduction assez ancienne de Germaine Beaumont.Il paraît que la nouvelle traduction est supérieure . Cependant, lu d’une traite avec un infini plaisir, ce « Journal » permet de mieux comprendre les enjeux, les buts, les soucis ,les batailles de l’écrivaine (j’ai du mal avec ce mot..) avec les mots et ses personnages, car nous sommes dans son atelier, et nous voyons son processus de création de près. Elle ne cache rien de ses moments d’oppression, de doute, mais aussi ses enthousiasmes.Mais le fond,le principal, restent son dialogue avec elle-même, ses fantômes, et la manière dont on tient à distance une dépression qui guette et qu’elle combat par l’imaginaire. Elle puise beaucoup dans le silence dans sa cabane au fond du jardin,là où elle a écrit ses plus beaux romans.

Elle réussit à décrire cet espace mixte dans laquelle se mêle le retrait en soi et ce qui bruisse autour d’elle de vie sociale . Cet équilibre si délicat pour elle entre vie mondaine et recueillement, entre souvenirs lancinants d’une blessure originelle (venant des innombrables morts qui ont marqué son enfance) et baignade dans le fleuve sensuel des jours lumineux.

Et en même temps, une sorte de confiance originelle traverse ce Journal .On note que ses états d’âme si subjectifs qu’ils soient se relient directement à la situation générale de cette Angleterre prise entre deux guerres mondiales.On sait que cette femme qui soutenait par sa présence les meetings travaillistes ne fut jamais déconnectée de la politique comme on le croit souvent.Ce n’est pas un hasard si elle tient sa part dans le combat féministe de son époque.

.

L’auteur de « Mrs Dalloway « ou de « Vers le phare » ( qui longtemps fut publié sous le titre « la promenade au phare ») nous entraîne dans son bureau, dans ses piles de livres, parmi ses manuscrits et ses tasses de thé ,ùais rien de confiné chez elle, l’appel de la mer, des plages, des dunes, des champs, des jardins, des odeurs apres la pluie, ou la fascination de draps blancs forment un hymne à la vie de l’instant et une aventure sensuelle.

À noter un détail important qui explique -en partie- l’audace formelle de ce qu’elle écrit:elle sait qu’elle sera publiée puisqu’elle est son propre éditeur. Son mari Leonard Woolf, son futur époux, a créé la Hogarth Press avec elle.Cette bienheureuse indépendance matérielle et financière fait rêver car elle lui a permis une émancipation intellectuelle, une aventure moderniste pour aller au bout de son artsans crainte d’être corrigée ou censurée; Ses recherches formelles ont pulvérisé tranquillement (enfin pas si tranquillement,on le voit dans ce journal..) le vieux modèle victorien d’une manière au moins aussi radicale que celle de l »Ulysse » de Joyce.

A parcourir un peu vite ses romans,et dans une lecture superficielle on peut croire son art incertain,seulement vibratoire, gracieux, vacillant, aquatique, fleuri,alors qu’elle va très loin dans l’exploration d’une figure féminine centrale qui anime ses romans. Grâce à ce Journal-atelier on découvre une recherche technique acharnée, des recherches musicales , un art des ruptures, des soliloques lyriques,des collages, pour faire passer le monde invisible et profond de la conscience dans le monde visible.Recherche précise, épuisante.Elle ne cache rien de ses pannes,découragements, journées vides, tentation de tout flanquer à la poubelle.Il y a un merveilleux bruit de papier froissé dans ce Journal. Chapitres bancales, chapitres biffés, raturés,c’est le labeur quotidien et ses labyrinthes de perplexité.C’est la mère courage du stylo , arrimée à son bloc de papier.Elle poursuit, reprend, avance, écoute ses bruits de délabrements intérieurs qui se font de plus en plus fréquents à mesure qu’elle vieillit. Au milieu de ces monologues intérieurs déterminée, cette audacieuse renouvelle les formes romanesques avec une prodigieuse audace dont se souviendront les françaises Sarraute ou Duras. Dans la critique littéraire (qui lui mange pas mal de temps )elle manifeste une liberté de ton ,une sincérité,des élans, un caractère entier. Son coup de griffe est bien ajusté. Carrément, à première lecture rapide (200 premières pages), elle déteste l »Ulysse » de Joyce,livre scandaleux, interdit, dont on parle tant dans son entourage. Elle renâcle devant DH Lawrence dont elle avoue pourtant qu’il travaille dans le même registre qu’elle.

La critique littéraire n’est chez elle ni un sport frivole, ni un service d’entraide mutuelle, ni une manière de régler des comptes,c’est une discipline qui fait partie de son métier d’écrire, son laboratoire expérimental de romancière.Elle n’a nulle satiété de lire, et même dans ses périodes dépressives , jamais au grand jamais elle ne perd le don d’admirer; sa curiosité à ouvrir un livre subsiste avec ce mélange d’impatience, d’instinct, et de fièvre qui caractérise les vrais critiques littéraires. Elle parle métier de l’intérieur. Elle observe le Milieu littéraire à la bonne distance, cette foire aux vanités qui la fascine -dont elle est un phare. L’intérêt de ce carnet intime c’est d’y lire en filigrane une sorte de buée de joie d’écrire, écarte tout soupçon d’acrimonie, de jalousie.Rien d’étriqué chez elle, et dans cette prose, subsiste toujours un halo lumineux, un étonnement premier, un remerciement sur le fait d’être là, au monde, dans une lumière de jardin. .On dirait qu’elle a toujours le pas plus vif et hume de l’ air plus frais dés qu’elle écrit.Car il est aussi évident que l’écriture est pour elle un moyen de lutter sont ses moments dépressifs qui se révèlent, vers la fin, plus fréquents.Le couple Création-destruction penche du mauvais côté dans les années 38-39.Les fantômes accourent. Et là son courage consiste à écrire au bord de l’indicible comme si les mots et les phrases de ses derniers romans devaient être une naissance perpetuelle -au-monde sans relâche,jusqu’au bout. On devine un vertige devant le chaos, la mort, les visages décolorés des morts, qui s’empare d’elle.

Cette rêveuse à larges chapeaux et silhouette languide a tenu son journal avec une constance parfaite de 1915 jusqu’au 9 mars 1941, soit 19 jours avant qu’elle pénètre dans la rivière avec des cailloux dans ses poches. Virginia Woolf ,acharnée, minutieuse, vraie, inusable, épuisée, n’omet rien, ni ses émotions devant une dune, ni sa surprise devant un Bruno Walter, chef orchestre « pas élégant du tout » qui lui révèle l’ignominie du nazisme. Elle écrit comme si sa prose était une pellicule hypersensible pour dire une matinée dans Londres et l’arc en-ciel des sensations,l’herbe des marais, le givre sur la vitre, sans oublier qu’il y a une supplication secrète face au vide,même si les voix se démultiplient,s’interfèrent,avec une subtilité mélodique incomparable. Et même si la bouffonnerie théâtrale nous réjouit, les ombres s’allongent, comme c’est le cas dans l’ultime et si beau « Entre les actes ».

Il n’y a rien chez elle du défaut inhérent au journal intime, de cet art complaisant gidien ,calfeutré dans une autosatisfaction avec tous ces grumeaux narcissiques . Le scintillement du monde est là chez elle. Bleu du ciel, ressac des vagues,air frais, l’éther incolore et sans limite au-dessus d’elle, de ses chapeaux ,comme une inquiétante action de grâce. Au contraire des ces journaux qui étouffent l’œuvre, ici, l’ écriture quotidienne,le carnet intime, délivrent, transmettent l’impression physique d’une femme à sa table, devant sa fenêtre grande ouverte. Quelle porosité frémissante chez elle.Son Moi est ouvert, comme une maison aux portes battantes. La journée entière , ses clartés, entrent dans son bureau. C’est un moment de silence sur le jardin après la pluie,l’odeur d’herbe coupée,un dimanche calme d’été, c’est là, on le touche. Il y a du Colette chez elle. Ce qui irrigue ses roman glisse furtif dans les pages de son journal sans la maniaquerie de la plainte qui caractérise ce genre littéraire.. On retrouve sa manière d’être touchée par une rencontre dans un salon de thé, d’un bavardage -caquetage par dessus un haie.

. L’imminence de la guerre en 1938 la terrorise et n’est sans doute pas étranger à son suicide.

Elle évoque sans sentimentalisme ni pathos le décès de de l’ami Roger Fry Au fond, elle est attachante car elle garde une espèce d’espièglerie mélancolique pour décrire ses illusions, ses humeurs, sans jamais rien cacher de ses faiblesses ni de ses moments noirs.En avant, calme et droit, elle écrit.

*****

Dans l’extrait suivant que je donne, on retrouve Virginia Woolf à la campagne dans le cottage que son mari Léonard et elle ont acheté en 1919, Monk’s House, dans le village de Rodmell, baigné par le cours de l’Ouse.

« Londres, dimanche 2 octobre 1932

Nous sommes tellement,t heureux à Rodmell,L.et moi. Quelle sensation de liberté!Cette vue embrassant,t trente ou quarante miles ; pouvoir aller et venir à notre gré ; les nuits dans la maison vide, et la triomphante élimination des intrus, et plonger quotidiennement dans cette divine beauté, et toujours quelque promenade, et les mouettes sur les labours violets, ou bien aller jusqu’à Taring Neville(ce sont les excursions que pour le moment je préfère) sous un vaste ciel indifférent. Personne pour vous bousculer,vous agacer, vous tirer par la manche. Et les gens viennent facilement , s’épanouissent en intimité dans ma chambre. Mais ceci est le passé ou le futur.Je lis également D.H. Lawrence avec mon sentiment habituel de frustration et aussi que lui et moi avons trop de chose en commun:la même urgence d’être nous-mêmes ; de sorte que le lire n’est pas une évasion.Je ne suis qu’intéressée. Ce que je voudrais, c’est accéder à un autre univers et c’est cela que Proust me donne. Pour moi,Lawrence est irrespirable,confiné.Je passe mon temps à me dire que ce n’est pas cela que je veux.Et cette répétition de la même idée, je ne veux pas cela non plus.Qu’ai-je besoin d’une « philosophie » ? Je ne crois pas au déchiffrage des énigmes par les autres.Ce qui me plaît(dans les Lettres*) ce sont les visions soudaines ; le grand fantôme bondissant par-dessus l’écume des vagues, en Cornouailles.Mais je ne trouve aucun plaisir à l’explication de ce qu’il voit. Et puis, c’est tellement harassant, cette quête haletante de quelque chose ; et ce « je n’ai plus que six livres dix » et le gouvernement le chasse à coup de pied,comme un crapaud, et l’interdiction de son livre ; la brutalité du monde civilisé à l’égard de cet nomme épuisé, agonisant(..) L’art c’est de se débarrasser de tous ces sermons ; ce sont les choses en soi,les phrases en soi qui sont belles ; les mers innombrables, les jonquilles devançant l’audace des hirondelles ; tandis que Lawrence ne parle que de ce qui prouve quelque chose. »

*Il s’agit des lettres de David Herbert Lawrence