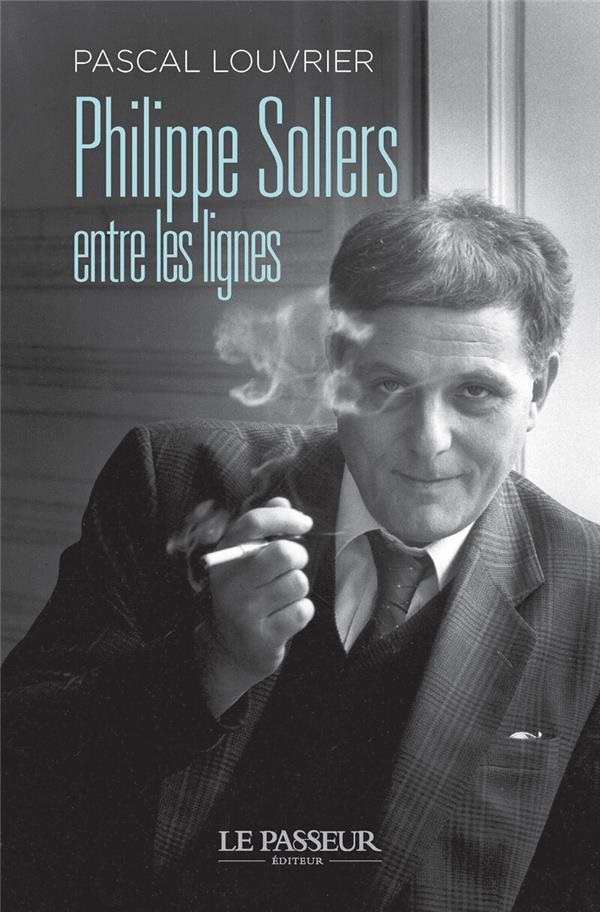

Sollers , écrire désormais : » Écrivain français, né le 28 novembre 1936 à Talence (Gironde) et mort le 5 mai 2023 à Paris. » Philippe Sollers est mort il y a presque un an donc. On publie en mars 2024 ce texte ultime et posthume »La deuxième vie ».C’est court,46 pages. Il écrit à l’encre bleue, au stylo, dans la proximité de sa mort, il le fait avec précision, élégance, densité, raffinement.Le lecteur est saisi par l ‘étrange zone de calme qui rayonne et on se laisse entraîner par ces phrases qui ont l’air des naître par temps doux. Équilibre et sérénité . Qu’est-ce donc que cette « Deuxième Vie » ?

« Je n’ai pas été un bon saint lors de ma première vie, mais j’en suis un très convenable dans ma Deuxième. » Ce qui frappe de prime abord dans ce texte c’est qu’il y a à la fois un détachement dans le ton et une secrète fièvre masquée , une passion cachée pour collectionner quelques « épiphanies » de sa vie, ses amours, ses années Venise. Ce récit écrit à l’ombre , sur fonds de néant , scintille comme une curieuse matinée, entre soleil voilé et brouillard, une lumière de lagune ; c’est la beauté si peu raisonnable du texte, son énergie, sa fraîcheur, comme quelqu’un qui pénétrerait dans un nuage blanc. On retrouve le Sollers du « Cœur absolu », de « Studio », de « trésor d’amour »(sur Stendhal),de « Passion fixe », de « Portrait du joueur », ces livres-journaux intimes mélange d’impertinence, de sociologie griffue pour se moquer des français, de la biologie, du conformisme des journaux, et cette franche rigolade qui le prenait pour raconter ces livres d’élevage dont l’époque faisait la promotion dans ses suppléments littéraires .

Dans « La deuxième vie » -avec postface de Julia Kristeva- Sollers reste adossé à l’enfant qu’il fut, adossé à sa sœur aimée, à Bordeaux, guettant en curieux cette humanité terrestre « en phase terminale ».Bien sûr, adossé à deux femmes aimées, adossé aussi à la Bible, c’est évident. Rien de solennel ni de pompeux. La vie devenue un rêve fugitif. Il y a même pas mal de paragraphes enjoués sur le train du monde actuel comme il va,mais vu de Sirius ou d’une chambre silence aux rideaux tirés où l’auteur semble au chevet de lui-même.

L’observateur social ,très Flaubert révisé Sollers, se délecte de la bêtise du Nouveau Siècle. Sollers reste toujours toujours amusé par le cirque littéraire parisien , et précisément, dans ce livre, par l ‘ascension divine d’Annie Ernaux qui « venge sa race » avec un Nobel , et ,bien sûr, le cas Houellebecq dont il dit : »Il va donc continuer à décrire l’effondrement du sexe français ,pour le plus grand bonheur de la presse internationale, qui ne s’attendait pas à un tel cadeau » sa raison ‘être.

On ne peut qu’être saisi par ce mélange d’alacrité, de sérénité sans fleurs, d’impertinence théologique qui imprègne les phrases.

On notera aussi : buissonnier, et une harmonie nouvelle qui pénètre loin.Enfantin, oui, avec, au passage, une idée matinale, l’ éveil passionné d’un nouveau printemps (nous sommes en Mai) une curiosité pour des choses lointaines et oubliées de sa jeuensse .Certains paragraphes, dans leur brièveté , accueillent l’univers avec la simplicité limpide d’un verre d’eau. Aux portes de la mort, il voit le jour naissant sur le Grand Canal »fenêtre ouverte sur les Zattere. »

Pour la teinte froide du texte il subsiste quelque chose des nuits au cours desquelles il a rédigé ces pages. Pour les teintes chaudes , ; on voit« Les objets, en état d’apesanteur, deviennent familiers.Je suis enfin, arrivé là où je devais aller,les indicateurs le signalent. »

Et aussi : « J’ai été ce fantôme heureux en train de toucher spasmodiquement du bois pour me rappeler qu’il s’agissait bien de ma vie réelle. »

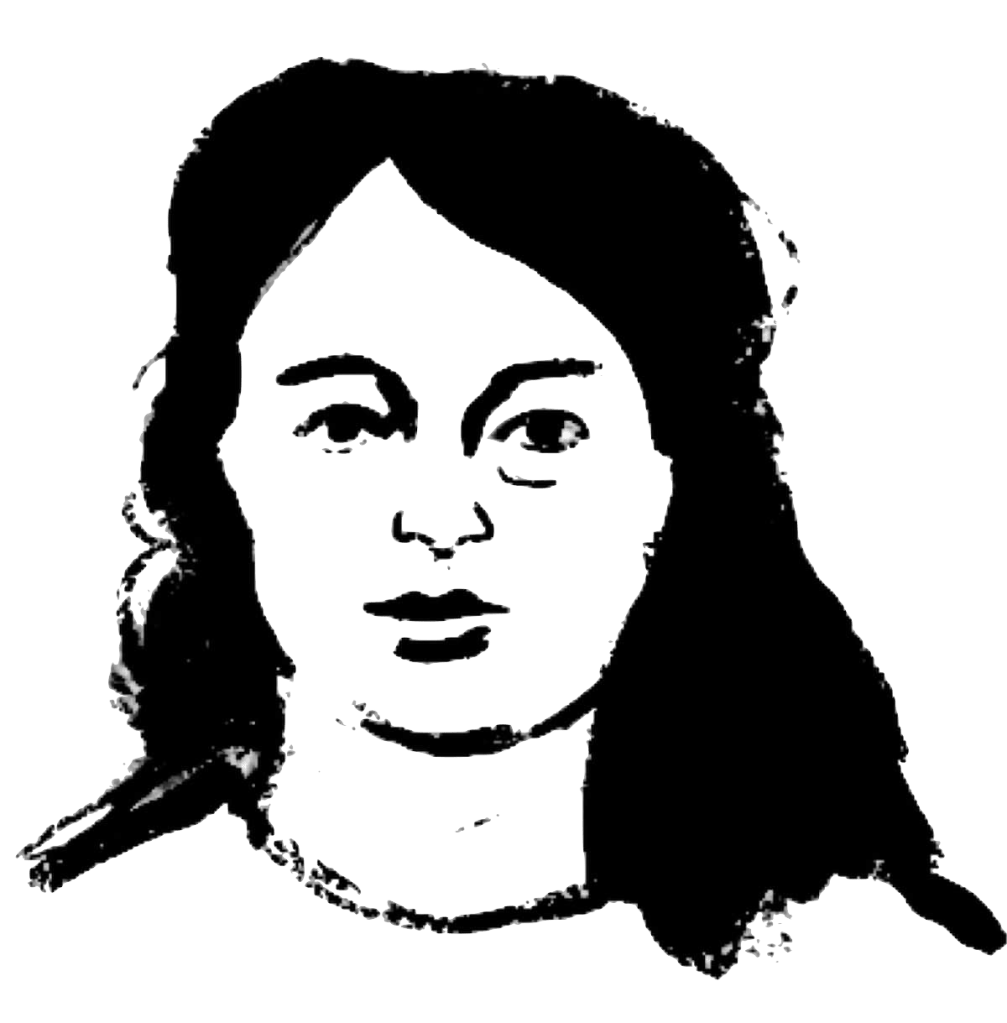

Pour finir, après cette émotion de lecture, avec ce sentiment que monte la marée, une fois de plus, avec nos vivants et nos morts mélangés, un souvenir personnel . Je le rencontrais parfois au petit déjeuner dans une brasserie du boulevard de Port-Royal,au milieu d’une pile de journaux achetée au kiosque voisin. Deux moments :quand il sortit de son portefeuille une petite photo carrée -du noir et blanc- un peu abîmée d’une petite fille assez belle avec regard sombre, dont il me dit que c’était la sœur de Picasso.On la connaissait peu,lui l’avait retrouvée, et c’était toute une gentillesse innocente dans ce geste. Avoir retrouvé ce fin visage mélancolique le rendait joyeux .

Un autre matin, il sortit d’une de ses poches, une reproduction d’un bouquet de violettes peint par Manet. Je dépose donc ce bouquet de violettes sur sa tombe.